広告を含みます

「アットホームな職場です、やる気次第で高収入、ってなんかいい事ばかり書いていて怪しい」

「毎年100人以上採用って逆に怪しくない?」そんな風に思いませんか?

そんな求人票にまんまと載せられて安易に入社してしまうと、思わぬトラブルやブラック企業で心と体を蝕んでしまうかもしれません。

僕は、ことごとくブラック企業にはまってきた経験があるので、求人やホームページからでもブラックの匂いを嗅ぎ分けられるようになりました。

あなたには、ブラック企業で働いて時間を浪費してほしくないので、この記事でしっかり解説していきたいと思います。

この記事では、ブラック企業を見抜くためにチェックするべきポイントをまとめています。

あなたの時間を無駄にするリスクを減らせる内容になっています。

僕が実際に経験してきたブラック企業のリアルを余すことなくお伝えするので、ぜひ最後までご覧ください。

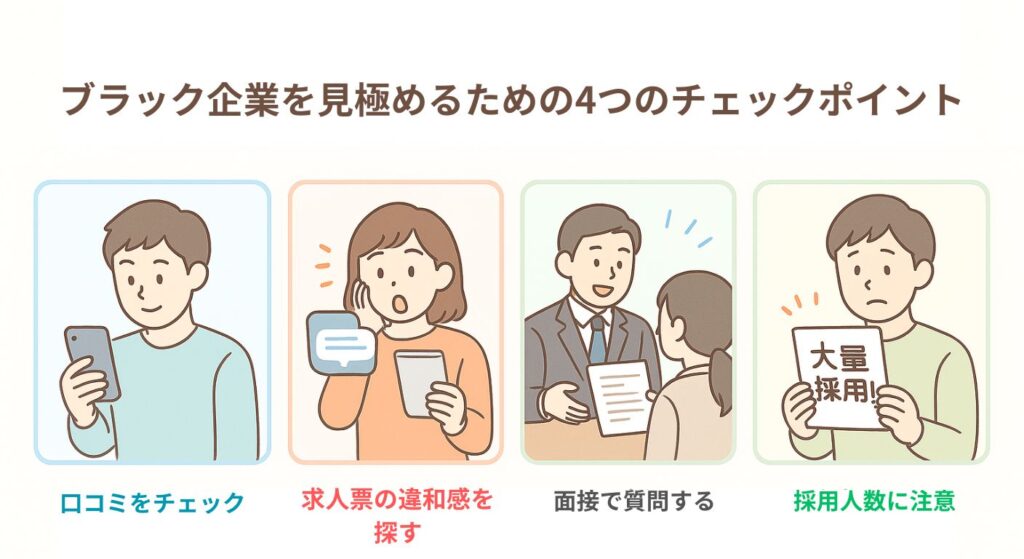

ブラック企業を見抜くための実践ポイント【入社前チェック】

ブラック企業はいたるところに現れます。「今回こそは転職に失敗したくない」そう思っていても、見抜くための術をもっていないとあっさりブラック企業に入社してしまいます。

ここでは、ブラック企業を見抜くための実践ポイントを4つ紹介します。

求人票や募集要項から読み取れる危険サイン

求人票や募集要項に

- アットホーム

- やる気次第で高収入

- 未経験なのに高待遇

このようなことが書かれている場合は要注意です。

よく見るワードですが紐解いていくと

- アットホーム=境界線がなく、サービス残業が当たり前

- やる気次第で高収入=インセンティブが不透明、達成ラインが異常に高い

- 未経験で月給30万超=離職率が高く、常に人手不足

こんな意味が隠されていることもあります。一見「未経験で月30万円越えの給料を貰えるなんて魅力的」と思うかもしれませんが、実は【基本給は20万円程でインセンティブで30万円しかもハードルが高く、誰も達成していないこと】や【給料はいいけど、労働時間や労働環境がかなり過酷】という恐ろしい実態もあります。

この話を見ると「じゃあ、能力ある人だったらこういう募集は逆に稼げるチャンスなんじゃないの?」と思うかもしれません。確かに、こうした環境で能力が発揮できて、労働環境も合っているという場合は稼げる可能性はありますが、多くの人がうまくいかないことが多いということは頭に入れておきましょう。

ホームページ以外で見抜く方法(SNS・口コミ・データ)

ホームページ以外でブラック企業を見抜く方法には

- 転職口コミサイト

- SNS

- 厚労省データ

があります。厚労省データとは、【公的に違反認定をされた企業や業界の情報】のことをさします。厚生労働省HPこちらから「労働基準関係法令違反に係る公表事案」(通称:ブラック企業リスト)を確認することができます。

地方ごとの労働局でのデータを見たい方は、「労働基準監督署 送検 公表」や「労働局 是正指導 公表」、「労働基準法 違反 企業名」こういったワードの冒頭に「〇〇(地方名)労働局」と付けて検索すると、地方ごとのデータを確認することができます。

全国版では大きな違反をした企業の情報しか載っていませんが、地方版では小さな違反をした会社も載っているケースがあります。

面接時に確認すべき質問と観察ポイント

面接時に観察しておきたいポイントは、【労働時間・休日の具体例をはぐらかさないか】【面接官の態度や答え方】はしっかり観察しておきたいですね。

「優しい面接官だったら安心?」と思うかもしれませんがそんなことはありません。

優しさには裏があるかもしれませんし、本当に大事なのは具体的な数字や例が出ていることです。

僕も「面接の時は凄くいい人だったのに…」と思うくらい入社してからとんでもないパワハラ人間だったという経験をしたこともあります。

自分も面接用に【作っていく】ように相手も面接用を【作ってきます】。

ネガティブな質問をされると「うちも頑張って改善しているところです~」と曖昧な返答でごまかすというケースもあります。頑張って改善していると言われたら、具体的な改善策を聞いてみましょう。

実際は何も改善していなくて、何年も同じ状態が続いているなんてことも珍しくありません。

採用人数が「やたら多い」会社への注意点

求人票に【毎月10名以上採用!】などと大量に募集をしている会社には注意しましょう。

会社の規模にあっていない求人数はブラック企業の可能性があります。

ただし、「大企業」や「新卒採用」での100人規模はあり得ることです。

問題は中小企業や、業界の規模に見合っていない採用人数には気を付けた方がいいということです。

もちろん事業拡大や新規事業で大量募集している可能性もあります。必ずしもいけないとは限らないので、大量募集している背景がわかるように明示されていれば問題ない可能性もあります。

| 確認ポイント | 事業拡大による大量採用のサイン | 人手不足(ブラック懸念)のサイン | チェックのコツ |

|---|---|---|---|

| 求人票の記載 |

「新規事業立ち上げ」「新拠点オープン」「大型案件受注」など

採用理由・配属先・人数・時期が具体的 |

「大量採用」「積極採用中」「未経験で高待遇」など曖昧表現のみ

理由の説明がない/常時掲載っぽい |

理由の具体性を確認。部署名・人数・開始時期が書いてあるか? |

| 公式発表・ニュース | 自社サイトのニュース、IR、PR TIMES等で拠点開設・事業拡大の告知あり | 外部発表が見当たらない/過去の発表が古いまま | 社名+「プレスリリース」「拠点開設」で検索して裏取り |

| 過去の求人履歴 | 短期間のみの一斉募集 → 期間が終われば掲載終了 | 通年で同職種を大量募集/文言が毎回ほぼ同じ | 求人サイトで会社名を期間指定検索。掲載頻度と期間を比較 |

| 面接での回答 | 採用人数・増員の理由・配属計画・教育体制を具体的な数字で説明 | 「改善中です」「人手不足で…」など抽象的/数字を出せない/はぐらかす | 「今年の増員計画は?」「残業は昨年比で何時間減?」など数値で質問 |

| 業界動向との整合性 | 市場拡大期・繁忙期と一致/同業他社も増員傾向 | 市場縮小・不況下でも大量採用を継続(不自然) | 業界ニュース・統計を確認。「時期」と「規模感」が妥当かを判断 |

上記の表を参考にして、大量採用の理由が離職率の高さからくるものなのか確認してみてください。僕が働いている会社も、「そりゃ、人も減っていくよな」と思うようなことが多々あります。

人手が足りていないのに【減給】したり新しく入った人が「めっちゃ機嫌悪くて質問し辛いです」と言っているのも聞いたことがあります。

従業員が少ないのは、単に人気がないという可能性があります。

ブラック企業の特徴【入社後に気づくチェックリスト】

現在働いている会社がブラック企業かどうかは以下のチェックリストでチェックしてください。

ブラック企業の特徴【入社後に気づくチェックリスト】

※ 気づいた項目にチェック。複数当てはまるほど要注意です。

3つ以上当てはまっていたら要注意です。転職も視野に入れて立ち回る事をおすすめします。

労基署に相談するのもOKな状態とも言えるでしょう。

| 項目 | 労基署に行くべきケース | 労基署では動きにくいケース |

|---|---|---|

| 目的 | 労働基準関係法令の明確な違反を是正してもらう | グレーな職場問題(法違反が不明確)の改善期待 |

| 代表的な事例 |

・残業代の未払い/固定残業の超過未払い ・法定労働時間超の恒常的長時間労働 ・有給を一切認めない・就業規則に反する運用 ・最低賃金割れ/違法な減給 ・36協定未締結で時間外労働を強要 |

・上司の高圧的態度・モラハラだと感じる ・評価が不公平/人間関係が悪い ・仕事内容が合わない/教育が不十分 ・「改善中です」と言われるが変化を実感できない |

| 必要な証拠 |

・タイムカード/勤怠記録、PCログ、シフト表 ・給与明細、賃金台帳、雇用契約書、就業規則 ・残業申請や有給申請の記録(メール/チャット) |

・メモや録音など状況メモは有効だが、 直接の法違反を示す資料が乏しいと動きづらい |

| 想定される対応 |

・事業所への調査・指導、是正勧告 ・悪質な場合は送検(公表対象になることも) |

・助言レベルに留まる/他機関の紹介 ・会社への働きかけは限定的 |

| まず取るべき行動 |

・証拠の保全を開始(勤怠・賃金・指示の記録) ・時系列整理→最寄りの労基署へ相談 |

・記録化(言動・日時・場所) ・社内相談窓口/産業医/ハラスメント窓口の利用検討 |

| 代替・併用の相談先 |

・労働局総合労働相談コーナー ・法テラス/弁護士(賃金請求) ・労働組合(ユニオン) |

・ハラスメント窓口、EAP、産業保健 ・メンタル不調は医療機関へ受診 ・転職エージェント等で退職・転職準備 |

| メモ | 法違反+証拠が鍵。相談時は匿名可(内容により実名が必要な場面あり) | 法違反が薄い場合は「退職戦略+健康優先」を検討。記録は将来の保険 |

実際、大した学歴がないとブラック企業に勤めるしかないの?

学歴がないと必ずしもブラック企業に勤めなくてはならないということはないです。

もちろん学歴で採用するホワイト企業が多いというのも事実ではありますが、採用基準はそれだけではありません。ここでは、学歴を武器にしない戦い方やポイントを解説します。

転職市場で評価される「学歴以外のスキル」

- 実務経験・職務経歴

学歴よりも「何をやってきたか」が重視されやすい。

例:営業経験による顧客対応力、工場勤務での生産管理経験、接客でのクレーム対応力 - 資格・専門スキル

知識や技術を客観的に証明できる。

例:IT系(基本情報技術者、MOS)、建設系(宅建、施工管理技士)、事務系(簿記2級、FP2級) - PCスキル・ITリテラシー

今やどんな業界でも必須。

Excel関数・Word・PowerPoint・メール管理、最近ではSlackやChatGPTなどの利用経験も評価対象 - コミュニケーション力

学歴がなくても「人と信頼関係を築ける力」は即戦力。

特に営業・接客・人材業界で高評価 - 問題解決能力

トラブルや課題に対して、自分で考えて行動した経験。

→ 学歴よりも「具体的なエピソード」が評価される - マネジメント・リーダー経験

小規模でも「人をまとめた」経験は強み。

例:アルバイトのシフト管理、チームリーダー - 継続力・習慣化スキル

「続けられる人材」は信頼されやすい。

例:1つの職場で数年以上勤務、副業や資格勉強を継続している - 自己PRできる実績

数値化できる成果は強力な武器。

例:「売上を20%伸ばした」「業務改善で残業を月10時間削減」

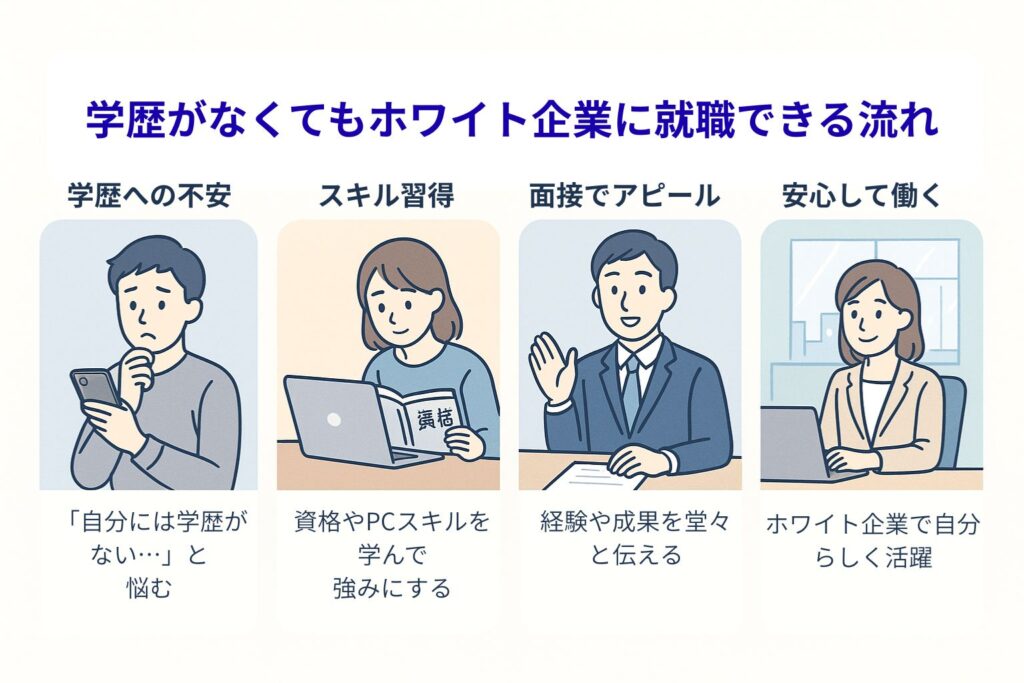

上記のように、学歴だけではなく自分の強みや経験を活かして勝負することは可能です。

それでも、「自分にはスキルも経験もない」と思っている方もいらっしゃるのではないかと思います。

安心してください、アルバイトで培った知識も、普段何気なく行っている行動だって立派な強みになるので、一度自分のことを見つめなおしてみるといいでしょう。

学歴と就職先の関係

もちろん、【同じ能力】で【同じ人柄】でしたら学歴の高い人の方が有利になります。

| 項目 | 学歴が有利になる場合 | 学歴が有利にならない場合 |

|---|---|---|

| 採用シーン | 新卒採用、大手企業、人気企業、外資系 | 転職市場、中小企業、ベンチャー企業、実力主義の業界 |

| 評価の基準 | 学歴が「努力・基礎学力」の証明として使われる | 実務経験・成果・スキルが最優先で見られる |

| 書類選考 | 「学歴フィルター」で足切りされる可能性がある | 学歴よりも職務経歴や資格が突破率を左右 |

| 面接での印象 | 「一流大学出身=優秀そう」という先入観を持たれやすい | 「具体的な成果エピソード」の方が印象を左右する |

| キャリア初期 | 経験が浅いため、学歴が判断材料になりやすい | 経験年数やスキルがある程度あれば学歴の影響は小さい |

| 有効な対策 | 学歴を強調してエントリーする | 資格取得、スキル習得、副業や実績づくりで逆転可能 |

この表をご覧の通り、新卒での入社の場合は学歴を重視される傾向がありますが、転職となると経験を見て即戦力として働けるかどうかが採用の決め手になるケースが多いです。

高額をかけずとも習得できる資格やスキルもあるので、積極的に習得してみてはいかがでしょうか?

ブラック企業に入りやすい人の特徴(学歴だけが理由ではない)

「どこでもいい」スタンスで職探しをしている人はブラック企業に入社してしまう可能性が高いです。

ブラック企業に入りやすい人の特徴👇

- 情報収集をしない

- 条件を曖昧にしている

- 焦って就職・転職を決める

- 自分がどんな働き方をしたいか整理していない

- 「根性があれば大丈夫」と思い込む

しっかりリサーチして、腰を据えて本気でいい企業に入ろうと望むことがブラック企業を避けることのできる方法です。

学歴がなくてもホワイト企業に就職できる方法

先ほども説明した通り、学歴よりも経験やスキルを重視する職場を探してください。

学歴がなくてもホワイト企業に就職できる方法👇

- スキルや経験重視の会社を狙う

- 資格・スキルで【学歴の代わりになるスキル】を作る

- リクナビNEXT、doda、UZUZなどは「学歴に自信がない人」向けサポートもある。

- 副業、アルバイト、クラウドワークスなどの経験も【実務経験】として話せる。

- ホワイト企業を見分けるリサーチ力を持つ

クラウドワークスでの経験を職務経歴書に書く場合は【業務委託】や【個人案件】として表記することができます。

「リクナビNEXTやdodaは幅広く使える」し「UZUZは既卒・第二新卒・フリーター支援に特化」しているのでご自身の状況によって使い分けてください。

リサーチ力のつけ方の例としては、「求人票の怪しい表記を見つけられるようになる」「データ・口コミサイトの確認」や「面接で具体的な数字を質問してみる」といった方法があります。

ブラック企業とは?【2025年の最新定義】

「ブラック企業ってどんな会社のことをさすの?」一口にブラック企業といってもいろいろな形があります。あなたが今働いている会社・今まで働いていた会社はまともな会社だったでしょうか?ここでは、ブラック企業とはいったいどういったものなのか改めて深堀していきます。

ブラック企業の定義

ブラック企業には実は公的な定義は存在していません。しかし、ブラック企業を定義するのであれば「違法もしくは違法スレスレで、ハラスメント・長時間労働・不払いなどの従業員への心身への健康を脅かしながら利益を出している会社」のことと言えるでしょう。

実務上の判断基準👇

- 法令違反:残業代不払い/最低賃金割れ/36協定なしで時間外労働を強要/有給を与えない など

- 過重労働:恒常的な長時間勤務・休日出勤、労災の隠蔽や安全配慮の欠落

- 不当な人事運用:採用時と条件が違う・ノルマ未達で違法な減給・試用期間の濫用

- ハラスメント常態化:パワハラ/セクハラ防止措置を取らない、通報すると不利益取扱い

- 異常な人の出入り:高離職率を隠し「常時・大量採用」を繰り返す

厚労省や労働基準監督署の見解

厚労省や労働基準監督署の見解としては、「そもそもブラック企業は公式な言葉ではない」としています。なので、行政としては「労働関係法令違反を行う企業」や「過重労働を強いる企業」という意味合いになります。

| 項目 | 厚生労働省(厚労省) | 労働基準監督署(労基署) |

|---|---|---|

| 位置づけ | 国の中央省庁。労働分野の司令塔 | 厚労省の出先機関(各地域)。現場の実動部隊 |

| 主な役割 | 法律・方針の企画立案、全国施策の設計・周知、統計と公表 | 企業への立入調査、是正勧告・指導、送検、労災認定、相談受付 |

| ブラック企業への対応 | 「労働基準関係法令違反に係る公表事案」など違反企業の公表、啓発キャンペーン | 違反の実地調査、是正命令・勧告、悪質事案の検察送致(送検) |

| 相談窓口 | 全国規模の相談コーナーやオンライン情報提供 | 地域の窓口で直接相談・申告を受理(匿名相談可のケースあり) |

| 具体例 | 過重労働解消キャンペーン、働き方改革の周知、統計の発表 | 未払残業の是正指導、36協定の確認、労災の現場調査 |

| ひと言で | 法律や方針を作る/公表/全国施策 | 現場での違反是正・相談受付・調査 |

つまり「厚労省は国全体のルール作り」「労働基準監督署は個別企業への是正や労働者の保護」という役割ということです。

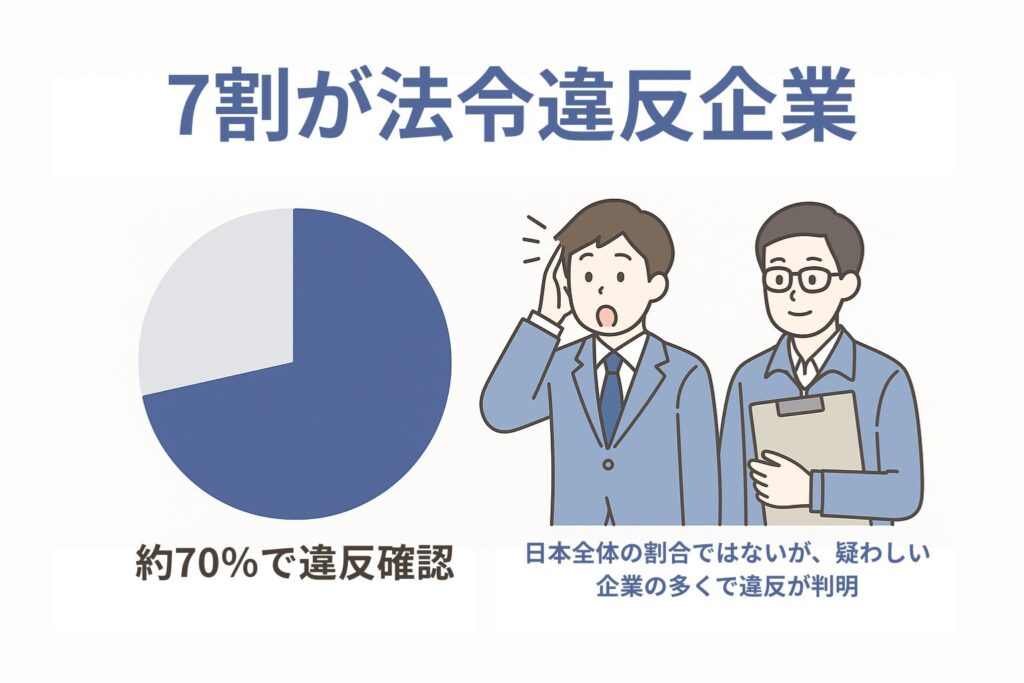

7割が法令違反?厚労省が公表している労基署の調査結果にみるブラック企業の現実

公的に何%がブラック企業かというデータはないのですが、労基署の立ち入り調査のデータでは毎年60~70%の企業が何かしらの違反をしているというデータがあります。

ただ、違反の疑いがある企業を中心に調査しているため立ち入り調査をしているので、この数字を日本全体の基準とすることはできません。

これらを踏まえて、厚労省が発表している、立ち入り調査での結果は約7割の企業で法令違反が確認されました。

日本のブラック企業の実態

実際に日本のブラック企業にはどのようなものがあるのでしょうか?

- 実態①:労働基準法違反が横行している

- 実態②:経営者のコンプライアンス意識の低さ

- 実態③:労働者の権利意識が不十分

- 実態④:厳しい労働市場の影響

- データ:労働基準監督署の監督指導(令和5年度の立入検査・法令違反数)

この4つの実態とデータについて解説していきます。

実態①:労働基準法違反が横行している

日本では労働基準法を守っていない会社も少なくないという実態があります。

例えば、労働時間だったり、給料の未払いなどが該当します。

この背景には、労働基準法を守らなくても【バレない】ことや【バレても大したダメージはない】といった心理的な背景もあるでしょう。

また、現実的に運営が難しくなっている企業はこうした労働基準法を違反してしまう可能性は高くなります。

📌 労働基準法でよくある違反内容

- 残業代の未払い

本来支払うべき時間外・休日・深夜の割増賃金を払わない - 長時間労働の強要

36協定を結ばずに法定労働時間を超えて働かせる - 有給休暇を与えない

法律で定められた年次有給休暇を取得させない/申請を妨害する - 最低賃金違反

地域ごとの最低賃金を下回る給与で働かせる - 違法な解雇や雇用契約

試用期間を不当に延長する/理由なく突然解雇する - 労働条件の明示義務違反

雇用契約書を交わさない/曖昧な条件で採用する - 安全配慮義務違反

長時間労働で健康診断を受けさせない/危険な作業環境を放置

実態②:経営者のコンプライアンス意識の低さ

今の時代コンプライアンス意識の低い会社はブラックになりやすい傾向があります。

これだけ、コンプライアンス、コンプライアンスと騒がれているなかで、未だに意識しないということは時代の流れについてこれず、こだわりが強いため経営者の独断で物事を進めやすい傾向があるので気を付けましょう。

コンプライアンスには、人のプライバシーを侵略する行為も含まれます。

僕が働いている工場の、店舗スタッフにも名札に本名を載せるのを義務付けようという話が出ていましたが、僕は反対でした。

📌 経営者に求められるコンプライアンス意識の具体例

- 労働法令の順守意識

労働基準法や労働安全衛生法などを理解し、守る姿勢 - ハラスメント防止意識

パワハラ・セクハラ・マタハラを防ぐためのルール作りと徹底 - 個人情報・プライバシーの保護

従業員や顧客の情報を不適切に扱わない - 透明性のある労務管理

労働時間や残業代を正しく管理・支払う - 法令遵守より利益優先にしない姿勢

「売上や効率のためなら多少の違反は仕方ない」という考えを持たない - 内部通報や相談の仕組み整備

問題を隠さず、従業員の声を受け止める - 社会的責任の自覚

企業は地域社会や業界に対して責任を負っているという意識

実態③:労働者の権利意識が不十分

労働者を使い捨ての道具だと思っている企業も存在します。

そういった会社は、離職率が高く、使いつぶしては次の人材を確保してを繰り返します。

従業員を大切にしないやり方でも、短期的にはそれなりの利益を出せてしまうので、センスのない経営者がやりがちな方法です。

長い目で見れば、必ず従業員もお客様も大事にした運営が必須となってきます。

実態④:厳しい労働市場の影響

厳しい労働市場とは、需要と供給のバランスが崩れていて、求職者にとっても、企業にとっても厳しい状態になっているということです。2025年現在はこの労働市場が厳しい状態となっています。

要因は👇

- 少子高齢化による労働人口の減少

- 求職者の「企業を見る目」がシビアに

- 待遇競争が激化

- 採用コストの上昇

これらの原因から人員不足になり、ブラック企業化してしまっている会社も多くあります。

データ:労働基準監督署の監督指導(令和5年度の立入検査・法令違反数)

- 労基署が長時間労働が疑われる事業場に対して監督指導を行った対象:26,117事業場

- そのうち 81.2%(21,201事業場) で労働基準関係法令違反が確認された

- 違反内容の内訳例(すべて重複あり):

- 違法な時間外労働:11,610事業場

- 賃金未払い残業:1,821事業場

- 過重労働による健康障害防止措置の未実施:5,848事業場

全て重複ありというのは、一つの事業者で、複数の違反をしているケースもあるということです。

「何故これだけ違反している企業が見つかっているのに、毎年コンスタントに違反する企業が出てくるの?」と思いますよね。

こうした構造的な要因があるため、違反企業は毎年コンスタントに出てきてしまうのです。

ブラック企業に入ってしまった場合の対処法

ブラック企業に入社してしまった場合はすぐに退職する事を視野に入れた方がいいです。

「でも、一度入社してすぐに辞めたら次の転職先に響くんじゃないの?」と思いますよね。

確かに、すぐに退職したという事実はマイナスのイメージを植え付けてしまいます。

しかし、退職理由の伝え方次第では転職への影響を減らすことができるので、慎重になりすぎて人生を棒に振らないでください。

ここでは、ブラック企業に入ってしまった時の対処法を解説します。

証拠を残す習慣をつける

ブラック企業であるという証拠を残すようにしましょう。

例えば、【タイムカードの写真を撮っておいたり】【ハラスメントが横行する会社では録音をしておくというのも効果的です】。

しかし録音だけだと証拠としては弱いので、

- 日付

- 状況メモ

- メールやライン

- 勤怠記録

これらも合わせて用意しておくといいでしょう。

相談窓口(労基署・外部機関)の活用

自分ではどうしたらいいのかわからない時は、労基署や外部機関の相談窓口を利用しましょう。

💡 労基署以外の相談先(外部機関の例)

- 総合労働相談コーナー(厚労省)

全国の労働局に設置されている無料相談窓口。労働条件や解雇・ハラスメントなど幅広く対応。 - 都道府県労働局の「労働紛争解決制度」(あっせん制度)

個別労働紛争解決制度(あっせん)を利用できる。会社とのトラブルを第三者が調整してくれる仕組み。 - 法テラス(日本司法支援センター)

労働問題に詳しい弁護士への無料相談や、費用が心配な人向けに法律扶助制度が利用できる。 - 労働組合(ユニオン)

会社に労働組合がなくても加入できる「地域ユニオン」があり、交渉を代行してくれる。 - ハラスメント相談窓口(専門NPOなど)

パワハラ・セクハラ・マタハラ被害者を支援するNPOや、男女共同参画センターなどの公的機関。

違いとしては、労基署は【国や役所が問題を正す】外部機関は【相談・交渉・法的支援】をしてくれるという点です。

以上のような法的支援が受けられます。

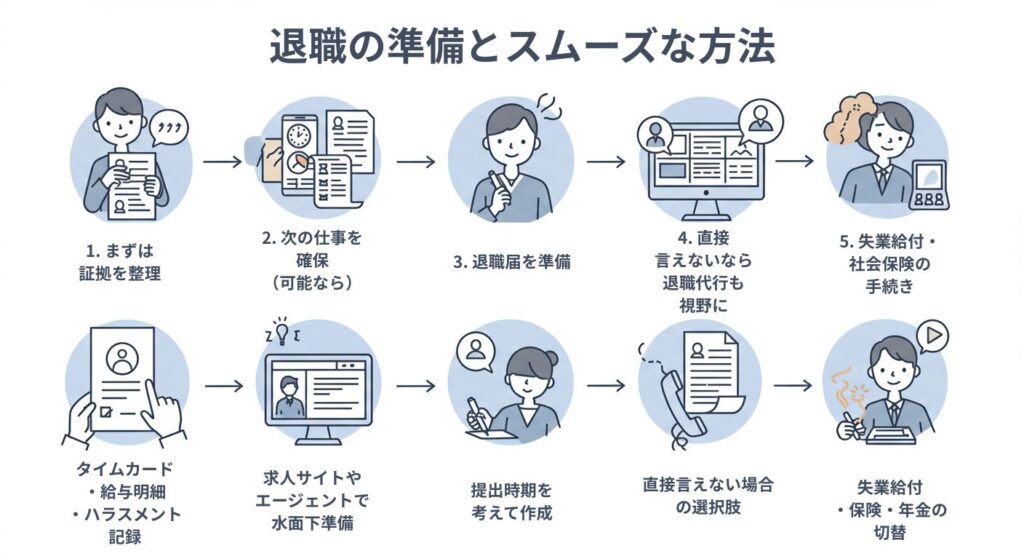

退職の準備とスムーズな方法

退職するために必要な書類や、次の転職先を探し始めましょう。まずは、転職先を見つけてから退職することをおすすめします。しかし、ハラスメントや長時間労働で心身共に疲弊してしまうような会社の場合は、すぐに退職をするようにしましょう。

以上の流れで準備し、退職まで持っていくとスムーズにことが運びます。

退職代行サービスの選び方

退職代行サービスを選ぶ際は実績があって、料金もお手頃、現在働いている会社とトラブルにならないような退職代行を利用してください。

| 種類 | 運営主体 | 会社との交渉 | 法的トラブル対応 | 費用目安 | 向いている人 | 代表例 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 労働組合系(ユニオン系) | 合同労働組合・ユニオン | ◯(団体交渉権あり) | △(弁護士連携の有無は要確認) | 2〜3万円台 | 費用を抑えつつ、会社と交渉もしてほしい | 退職代行ガーディアン、退職代行ユニオン など | 交渉範囲は「労働条件等」に限定。法的手続きは別途弁護士が必要な場合あり |

| 弁護士法人系 | 弁護士・法律事務所 | ◯(代理交渉が法的に可能) | ◎(未払い残業・損害賠償・労働審判まで一気通貫) | 5〜10万円台 | 安心最優先/トラブルがこじれている | 弁護士法人みやび など | 費用は高め。見積りと対応範囲(追加費用)を事前確認 |

| 民間業者系 | 民間企業 | ×(交渉権なし。退職の意思を代わりに伝えるのみ) | △(法的トラブルは非対応が多い) | 2〜3万円台 | とにかく安く・早く辞めたい/単純なケース | EXIT、ニコイチ など | 実績・運営実態の確認必須。交渉が必要になったら別途ユニオン/弁護士が必要 |

この交渉というのは、

- 有給休暇を消化させる交渉:「有給を全部使って辞めたい」などを会社に要求

- 退職日を調整:すぐ辞めたい/引き継ぎを短くしたいなどの希望を伝えて交渉

- 未払い残業代や給与の支払い請求:労働組合なら団体交渉、弁護士なら法的請求も可能

※請求金額や証拠次第で弁護士が必要になる場合あり - 離職票・社会保険の書類の手配:会社が渋って出さない場合でも交渉して出させる

- パワハラなど不当な扱いへの是正要求:「脅されて辞めさせられそう」なども交渉対象

このような内容が含まれます。

ホワイト企業への転職成功のポイント

ホワイト企業に転職するには入念なリサーチが必要になります。

その為にもリサーチするポイントをしっかりと把握しておく必要があります。

ここでは、ホワイト企業へ転職するための3つのポイントについて解説します。

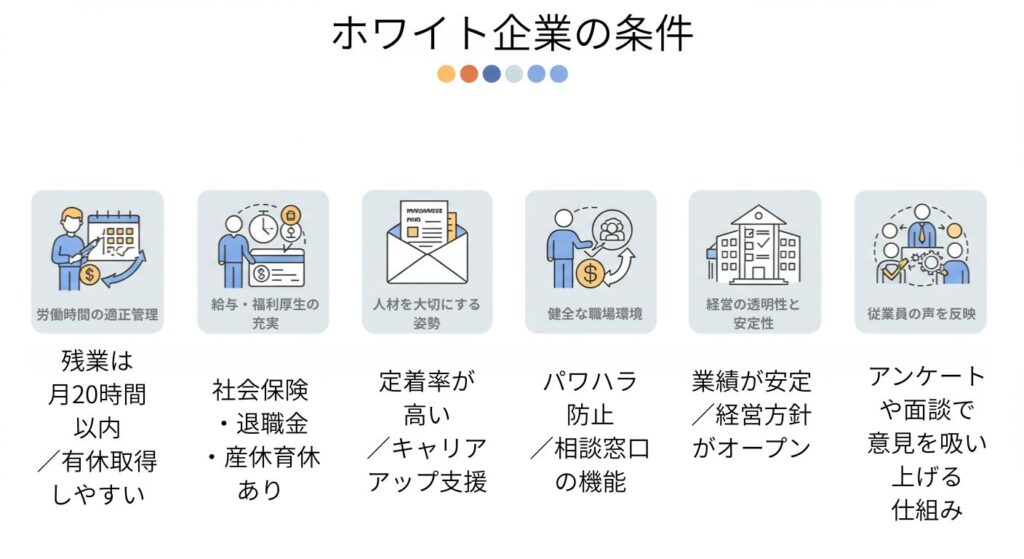

ホワイト企業の見極め方

ホワイト企業を見極めるためには、ブラック企業の真逆で、口コミや業績も良く信頼できる会社というのが大前提になります。

ブラック企業も一見素晴らしいことを書いているので、その裏付けができるかどうかがホワイト企業と見比べるポイントです。

転職活動の進め方(口コミ・労働条件・職場見学)

ホワイト企業を見つける際には、口コミ・労働条件・職場見学でのリサーチを入念におこなってください。口コミで信憑性のある悪いことは書いていないか、労働条件にブラックな要素はないか、職場見学の際に待遇の質問をはぐらかしてこないか。

ホワイト企業の労働条件の目安👇

- 年間休日:120日以上/完全週休2日(土日祝)

- 残業:原則月45時間以内、ホワイト企業は月20時間前後が多い

- 残業代:1分単位で全額支給(固定残業なら20h以下+超過分別途支給を明記)

- 有給:取得率70%以上(繁忙期でも取得OK)/時間単位・半休制度あり

- 休業・両立:産休・育休の男女取得実績、復職率や時短勤務の明記

- 雇用の安定:正社員登用の実績と基準、試用期間の処遇同一(給与カットなし)

- 給与の透明性:基本給と手当を分けて明記/昇給・賞与の実績額を公開

- 評価制度:目標設定→面談→評価→フィードバックのプロセスと基準の説明あり

- 勤務地・転勤:転勤・出向の有無と頻度を明記(同意や配慮ルールあり)

- 働き方:フレックス/在宅の対象範囲とコアタイム、在宅手当などの規定あり

- 健康管理:産業医面談、ストレスチェック、深夜労働・長時間の面談フローを運用

- ハラスメント対策:相談窓口の設置と処理手順・実績の開示(匿名相談可)

- 定着の指標:離職率の開示(例:直近3年の新卒離職率/平均勤続年数)

- 情報開示:就業規則や労使協定(36協定)の整備と社内への周知

上記のような条件を満たしていると、ホワイト企業である可能性は高いです。

転職エージェントの活用

転職エージェントでおすすめなのが【UZUZ(ウズウズ)】という転職エージェントです。

おすすめな理由はなんといっても「キャリアカウンセラーの9割が元既卒・第二新卒」という点です。

9割というのは他と比べてもかなり高い数値で、似た境遇を経験しているからこそ親身になった対応をしてくれます。

(ブラック企業を徹底排除した【UZUZ】)まとめ|ブラック企業を見極め、健全な職場を選ぶために

求人票や募集要項で要注意な文言👇

- アットホーム

- やる気次第で高収入

- 未経験なのに高待遇

ホームページ以外での見抜き方👇

- 転職口コミサイト

- SNS

- 厚労省データ

面接時に観察しておきたいポイントは、【労働時間・休日の具体例をはぐらかさないか】【面接官の態度や答え方】

採用人数が多い会社は注意が必要。

これらの点に注意して、ブラック企業に入社してしまわないように気を付けましょう。

入社前のチェックは非常に重要。一度ブラック企業に入ってしまうとまた退職の手続きや転職活動で時間を無駄にしてしまいます。ましてやハラスメントの横行する企業に就職してしまった場合は心身ともに疲弊してしまう危険性もあります。

自分が会社に何を望んでいるのか、どのような条件で働きたいのかをしっかり理解しておくことも大切です。自分自身が安心して働ける環境を選びましょう。

転職を考えている方はまず、【UZUZ】に会員登録だけでもして一歩を踏み出してください。

(UZUZの会員登録はこちらから)業界ごとに価値観や常識が大きく違うのは、転職を考えるうえで見落とされがちなポイントです。

特に、

・金銭感覚

・労働時間の捉え方

・人間関係の距離感

これらは、業界によって極端な差が出やすい部分です。

夜の業界に長く身を置いた経験者が、業界特有の感覚のズレについて詳しく解説している記事があるので、気になる方は参考にしてみてください。👇

【ホストの感覚は世間とズレていく】気づかないまま放置する危険性 https://fromzero2no1.com/yourman.jp/reality-disconnect/

コメント